折角ブログを作ったのに、売上につながらない

アクセスは増えてきたのに、購入につながらない

そう悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

そんな方に知ってほしい法則の1つが

「QUESTの法則」

です。

この法則を意識するか否かで、売上が大きく変わる可能性があります。

すでに知っている人は、本当に自分のブログでできているかを確認して頂き、まだ知らない人は、自分の記事と比較しながら

「何をどう意識して記事を作っていくべきか」

を学んでいってください。

QUESTの法則(QUESTフォーミュラ)とは

Webページやセールスレターにおいて、問い合わせや注文を増やすための法則です。

著名なコピーライターのマイケル・フォーティン氏によって提唱された方法で、下記の頭文字を取っています。

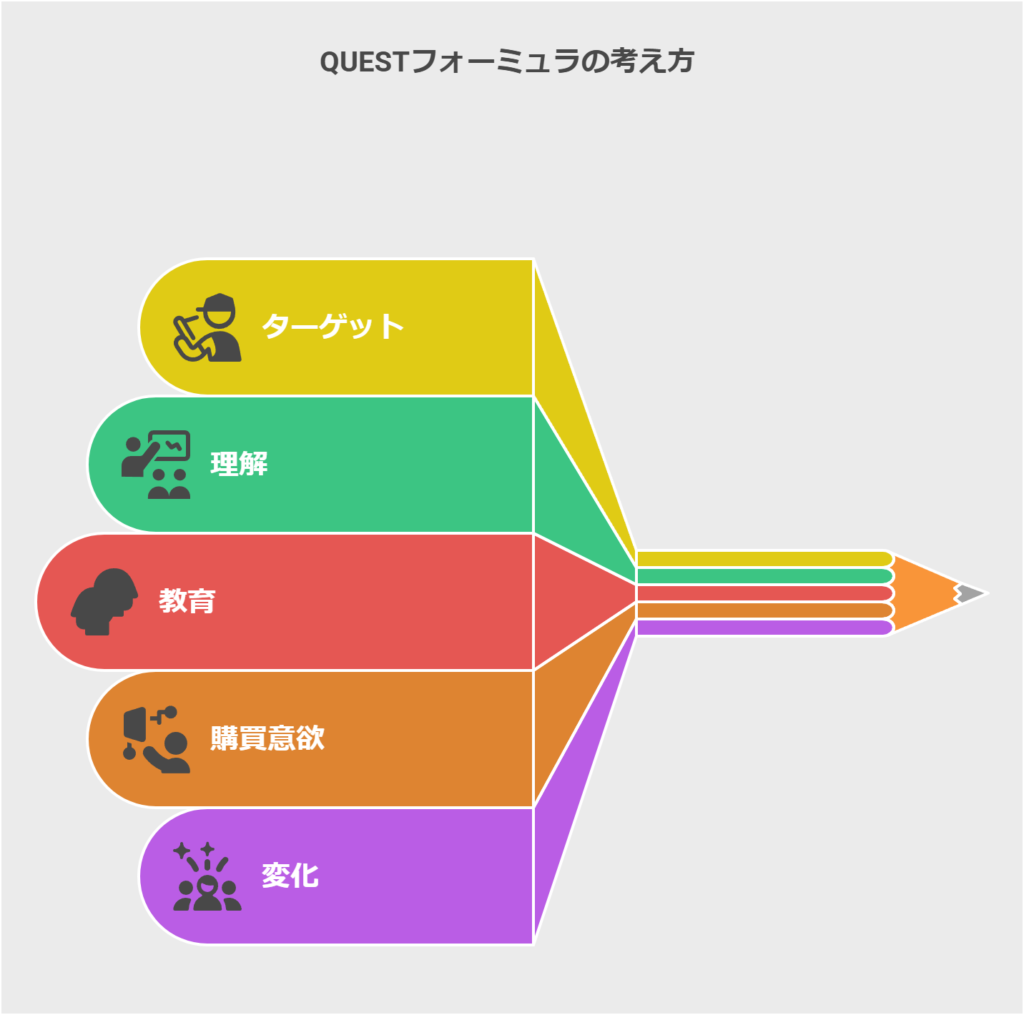

Q:Qualify(ページのターゲットを絞り込む)

U:Understand(お客様の理解と共感をする)

E:Educate(問題意識やリスク・商品について教育する)

S:Stimulate(購入意欲を高める)

T:Transition(訪問者を顧客へと変化させる)

QUESTの法則(QUESTフォーミュラ)とは

QUESTの法則(QUESTフォーミュラ)とはそれぞれ詳しく見ていきましょう。

Q:Qualify(ページのターゲットを絞り込む)

まずは、そのページのターゲットを絞り込むことが重要です。

そして、それを文章として表現することがここでは重要となります。

例えば私は最近、お金に関して相談をしたいという場面が有りました。

お金のことですし、かなりプライベートな内容なので、直接対面でお話したいと思っていました。

法律が絡むことでもあったので、

「〇〇 弁護士 △△(地名)」

を入れて検索しました。

そして、そこで出たサイトで法務事務所に電話をして、相談の予約をしようと思ったのですが

「電話での受付のみです」

と言われてしまいました。

これは、地名で検索して(且つ悩みが対面で聞いてほしいような内容)いたにも関わらず、ユーザーのニーズとは違うサイトが出てきてしまったことになります。

ちなみに、事務所自体は検索した地名にもあるみたいですが、そこに在籍しているのは、完全に専門外の弁護士さんなのだとか。

この様に、ユーザーのニーズとあっていないサイトが出てくると

「アクセスは集まるのに、成約につながらない」

ということが発生します。

そのため、問い合わせや注文率を上げるためにも、ブログのターゲットを絞り込む必要性があるのです。

ちなみに、単に設定するだけではなく、それをきちんと文章にして、訪問者に

「自分が探していたサイトだ」

と感じてもらうことが重要になります。

U:Understand(お客様の理解と共感をする)

次に、お客様の理解や共感です。

多くの場合、ネットで検索するというのは

「なにかしらの悩みがあるから検索する」

というのが一般的です。

そのため

「どういったことで悩んでいて、その人がどう感じているのか」

を文字にしていくことが重要です。

例えば、「ブログ アクセス数 増やす」というキーワードで検索してきた人は、

「ブログのアクセス数が増えなくて悩んでいる」

可能性が高いですよね。

更に言うなら、

・結果が出なくて辞めたいと思っている

・売上の上がらない記事更新に不安を感じている

・SNSで他の人が早期に結果を出しているのを見て悔しい

など、色々な感情があると思います。

こういったことを文章で表現していくことで、共感してもらえる記事を作ることができます。

では、なぜ共感して貰う必要があるのか。

それは、「真剣に話を聞いてもらうため」です。

その方法はいくつかありますが、中でも

「自分と同じ悩みを持っていて、それを解決した」

という人がいれば、真剣に話を聞いてみたくないですか?

この真剣に話を聞くというのが、成約には非常に重要なのです。

すごい人がすごい実績を出していたとしても、読む可能性はありますが

「それは、あなただからできたことでしょ?」

と思われてしまうと、行動を伴いません。

極論にはなりますが

「三ツ星ホテルで30年修行した私だからこそ作れる7つのレシピ」

みたいな商品が売られていたとします。

エンタメとしては面白そうなので、買う人は0では無いでしょう。

しかし、ターゲットが「美味しい料理を家庭で作って楽しみたい」という人の場合、家庭で作れそうにないなら購入しませんよね。

それよりも、

「料理下手な私が作るタッパだけで作れるズボラ飯100!」

みたいな商品の方が売れそうじゃないですか?

これは、

「料理下手な私」

が共感を生み、

「自分にもできそう」

と真剣に読んでみたいと思わせるからこそ成約につながる例です。

QUESTの法則は、商品の購入や問い合わせにつなげるための法則であり、そのためにはこの共感が必要になるのです。

E:Educate(問題意識やリスク・商品について教育する)

次に、お客様を教育していくステージ。

教育というと、「強制させる」というようなネガティブなイメージを持つ人も多いと思いますが、

「気付いていない問題や情報に、気付かせてあげる」

という方がしっくりくるかもしれません。

例えば、「食欲が止まらない」という問題を抱えている人がいるとします。

仮にこの人が検索した理由は

「単に太らない様にしたい」

というようなものだったとします。

この人は、ダイエットについての動機が薄かったり、行動するほどのモチベーションが無いパターンが多いです。

これでは成約に繋がりにくいです。

しかし、辿り着いたブログ記事に

・理由はタンパク質不足で、コレが続くとやばい

・胃腸に負担がかかっている可能性が有り、免疫力が下がる可能性がある

みたいな情報があるとどうでしょう。

気軽に考えていた問題が、実は大きなリスクを持っていると気付く。

そうすると、商品の購入を真剣に考える可能性がありますよね。

この様に、問題提起や情報提供により、

「顧客に本気を出させる」

というのは、読者にとっても人生を変えるチャンス(良い商品であることは大前提)になり、且つブログ運営者としても成約率が上がる方法なのです。

S:Stimulate(購入意欲を高める)

ここまでで、すでに商品への興味がある程度ある状態となったため、次は

「買いたい」

と思ってもらうステージになります。

これには、色々な方法がありますが、例えば

「商品を購入することで得られるメリット」

をしっかりと説明するなどです。

それにより、興味がある状態から欲しいと考えてもらう必要があります。

T:Transition(訪問者を顧客へと変化させる)

最終的には、単なる訪問者から自分の顧客になってもらう必要があります。

営業で言うとクロージングに当たりますが、

「最後のひと押し」

のイメージです。

基本的には

「商品の購入ハードルを下げる」

のが良いです。

例えば、

・特別価格での案内

・販売期限を設ける

・おまけを付ける

・無料サンプルを提供する

などですね。

これは、一般的に施策を行われている事が多いので、実感が湧きやすいものではないでしょうか。

QUESTの法則を使いこなせる様になるために

では、このQUESTの法則を使える様になるためには、どのように勉強すればよいのでしょうか。

自分のブログの中で「アクセスのある商品販売ページ」でテストする

最も効果があるのは、やはり実際にやってみること。

そのため、すでにある記事をQUESTを元に修正してみるのが良いでしょう。

重要なのは「すでにアクセスが有る」という部分。

どうしても、新規で記事を作って行く場合、比較が難しくなります。

たまたまテーマ的に成約率が高い商品を選んだ場合には、それが商品力なのか、QUESTの効果なのかが測りにくいです。

そのため、すでに実績があるページで挑戦してみるのが良いでしょう。

情報商材系のメルマガに登録してみてQUESTの法則を体感してみる

他人がやっている文章を、QUESTを意識して読んでみるのも良いでしょう。

その時に個人的に参考になると思っているのが、情報商材系のメルマガです。

メルマガは、基本的には

「ステップメールで商品購入まで行く」

という設計がされています。

そのため、大体10個くらいのメールで徐々にお客様を教育して購入の段階まで持っていくようになっています。

また、ほとんどのメルマガが、

「商品を購入させる」

ということをゴールにしている上、情報商材は高額なものが多いです。

そのため、購入ハードルが高いにも関わらず、購入を促せるという点で、QUESTの勉強教材としては非常に優秀だと思います。

敢えて練習用に自分のブログで書籍の紹介をしてみる

今販売している商品などがないブログの場合、書籍の紹介をしてQUESTを意識して書いてみるのもおすすめです。

書籍は、ほとんどのブログで紹介しやすい商材の1つです。

また、極端に高い本もあまり無いので、練習としてはちょうどよいハードルなのではないかと思います。

QUESTの法則の注意点

さて、QUESTの法則を使う上で、いくつかの注意点があります。

常に意識する必要はない

すべての記事でQUESTを意識して書く必要は有りません。

むしろ、やるべきではないと思っています。

理由としては、

「セールスっぽくなる可能性がある」

ためです。

誰でもそうだと思いますが、商品を購入するときは

「勧められたから買っている」

というよりも

「自分で選んで買っている」

と思いたいものです。

そのため、押し売りは嫌いな人がほとんどですし、(それが本当に良いものだったり、必要なものだったとしても)強引に勧誘されるのは嫌いなはずです。

それと同じで、ブログ内のすべての記事でQUESTの法則を使ってしまうと、よほど上手にやらなければ

「商品を売ろうとしているのが見え見えの寒いコンテンツ」

になる可能性があるので注意しましょう。

客観的に見たときの顧客心理を考えるのが重要

QUESTは、基本的に順番に行われるものですが、商品やターゲット層によっては、

・不要な項目

・順番を入れ替える方が良いパターン

があります。

例えば、すでに商品知識を多く持っている人がターゲットの場合に、

「E:Educate(問題意識やリスク・商品について教育する)」

をやりすぎると、まどろっこしいブログと判断される可能性があります。

この辺りは、自分で試しながら調整する必要がありますが、顧客の気持ちになって客観的に記事を読んでみるのがおすすめです。

QUESTの法則のQ&A

QUESTの法則に関して、想定される質問について見ていきましょう。

Q:Qualify(ページのターゲットを絞り込む) と 検索意図は違うのか

ブログ記事を書くときには、検索意図を考えるのが非常に重要です。

検索意図に関してはこちら。

では、検索意図と「Q:Qualify(ページのターゲットを絞り込む)」には、どのような違いがあるのか。

基本的には、

「Q:Qualify(ページのターゲットを絞り込む)」→「検索意図」

のような流れになります。

ターゲットが決まり、そのターゲットがどのような目的で検索をしているのかを考える。

この順番で行われるのが一般的でしょう。

検索意図を考える際には、すでにユーザー層が決まっている事が多いです。

検索意図に関してはこちら

QUESTは上から順番にやるべきか

QUESTは、基本的に上から順番にやるべきですが、注意点のところでも触れたとおり

「必要があれば入れ替える」

という必要性があります。

例えば、問題意識を持ってもらう前に、それを理解するために必要な知識がある場合には、教育が先に来る可能性があります。

この様に、記事テーマや商品などによって臨機応変に活用する必要性があります。

まとめ

今回は、Webマーケティングで重要な「QUESTの法則」について見てきました。

極端に成約率が低い記事の場合は、このQUESTの法則とは真逆のことをしている可能性も高いため、是非意識して書いてみてください。

ただし、本文中でも述べましたが、成約率の改善のための方法であるため、その前には必ず

「ページにアクセスが集まる」

という状態を作る必要があります。

このブログでは、ブログ運営に関する情報発信をしています。

アクセスを増やすための情報も発信していくので、是非他の記事も参考にしてみてください。